Auteur : Didier Balducci

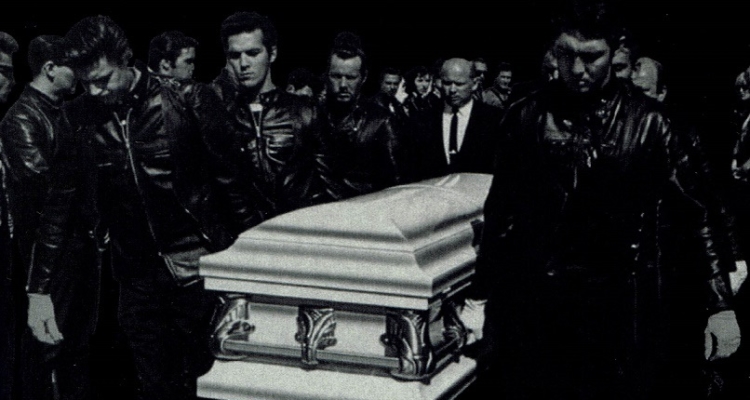

Titre : Le Rock’n’roll est mort mais son cadavre encombre le monde

Éditeur : Les éditions Mono-Tone

Sortie : août 2023

Note : 16/20

Articulé autour de trois parties inégales, cet essai peu banal procède d’un double constat : à vingt ans, ce siècle n’a plus rien à nous dire ; le rock’n’roll est mort depuis des lustres, mais personne ne veut expressément nous le dire. Si personne n’a non plus la date du décès, l’auteur détient lui au moins une certitude : le rock’n’roll a commencé à mourir il y a soixante-dix ans, puisque l’on commence à dépérir du jour de sa naissance. Judicieux et implacable. Plus loin, il fixerait l’acte de décès au mitan des années 1980, moment où des groupes au rang desquels Kajagoogoo ont pris la relève des punks. Manœuvre avait en son temps arrêté la fin du rock à janvier 1978, et (le banni) Maurice G. Dantec avait en 2003 prophétisé que le rock serait la musique classique des siècles à venir… S’il n’est pas en apparence prétentieux, ce noirâtre opuscule de 279 pages a a minima une ambition considérable : celle d’évoquer un sujet tabou aujourd’hui encore, le trépas du rock. Apparemment soucieux de dessiller nos yeux, Didier Balducci recycle en page 18 un concept signé Paul Lafargue, député français et beau-fils (et oui) de Karl Marx : le rock serait depuis le début de ce siècle entré dans « l’âge de la falsification ». Avant de paraphraser malicieusement en page suivante le beau-père : « l’histoire du rock’n’roll se répète deux fois, la première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce ».

Fustigeant à juste titre les tares de notre époque que sont, entre autres, le « cynisme froid » et « l’innocence artificielle », Balducci offre en filigrane à l’antédiluvien et légendaire slogan « No Future » une sensationnelle actualité : « il n’y a rien de plus à attendre de 2024, ni de 2025, ni de 2026, ni de etc. etc. » Glaçant. La cause ? La dématérialisation des choses. Je partage car éprouve son constat-vision-abhorration de ces appartements aux étagères vides, aux disques durs pleins et à l’écran télé géant, celui d’un futur « plus triste encore qu’un vieil épisode de Cosmos 1999 ». De même, la métaphore du poulet sans tête m’est moi-aussi, et de temps à autres, venue à l’esprit afin de me figurer le présent de la musique rock. Le caractère jetable desdites choses (d’aucuns parleraient « d’obsolescence programmée ») est également selon lui responsable de cette extinction de masse. À ces vulgaires facteurs matérialistes viendrait s’ajouter selon notre Niçois pamphlétaire le vieillissement physique des troupes, ainsi qu’une certaine décrépitude spirituelle : tel Icare ou les frères Goncourt, notre rock est tombé de (très) haut. Et ceux qui croyaient en lui comme l’on croit en une religion, sont tombés à sa suite. Le rock n’est objectivement plus la bande-son de notre ère, et cette traîtresse de théorie cyclique a cette fois bel et bien avalé son bulletin de naissance.

Ne vous méprenez toutefois guère quant aux intentions, ainsi qu’à l’état d’esprit, du guitariste des (obscurs) Dum Dum Boys. Ne réduisez pas, non plus, son propos à un prévisible exercice de style millénariste au ton délibérément provocateur, passéiste voire réactionnaire, animé par une volonté presque sadique de choquer. Car d’inconsolables regrets, à l’image d’une authentique et palpable passion, exsudent de nombre de paragraphes de ce livre franc et généreux. Son concepteur a pleinement conscience d’être un ancien combattant. Et regrette ces époques (ou plutôt ces scènes musicales, à l’image bien sûr du punk anglais de 1976) où tout le monde s’habillait avec soin du détail avant de se rendre aux concerts, de véritables « cérémonies » au cours desquelles tous n’étaient qu’incroyables et élégantes (y compris les roadies). Il pleure ces temps ensevelis où le « rock » (il souhaite par ailleurs rembarrer une bonne fois pour toutes ce mot dorénavant vide de sens) constituait un mode de vie (comme l’aurait à peu près affirmé Andrew Loog Oldham), une sorte de sacerdoce librement consenti. Proclamant la mort du rock, il confesse préférer se fourvoyer, de la même manière que Francis Fukuyama se fourvoya en proclamant sa mondialement connue « fin de l’histoire »…

Cet ouvrage est d’ailleurs serti de très pertinentes mises en perspective historique. La comparaison avec la littérature de la fin du XIXe siècle nous éclaire, tout comme celle avec le latin, « langue morte ». Certes, la nostalgie pure et dure n’est pas aux abonnés absents. La deuxième des trois parties s’étale de la page 47 à la page 214, lesquelles ne forment qu’un seul (pour ma part, je n’avais jamais vu ça…) et immense paragraphe dépourvu de tout retour chariot. Une véritable Pangée de phrases au style littéraire foufou, renfermant la narration tant gonzo qu’autobiographique d’une jeunesse sudiste late seventies, non sans rappeler au lecteur le décor et la trame d’un fameux film de Cédric Klapisch… Deux-trois remarques seraient, en définitive, à formuler pour ce qui relève de l’ensemble… Souvent, le point de vue est par trop subjectif, générationnel, ce qui altère quelque peu la force du propos théorique. La définition retenue est elle-aussi un tantinet restrictive, se limitant (ou presque) aux seuls goûts musicaux de l’auteur (Stooges et New-York Dolls en particulier) : certaines sous-chapelles rock plus récentes sont donc ouvertement mises de côté (car considérées à tort comme non-rock), tel le pourtant salutaire grunge (foutu en l’occurrence dans le même sac que le trip-hop) ; de même, de vivaces bastions de la contre-culture rock (le rock indie, le rock stoner…) sont purement et simplement passés à l’as ; enfin, d’authentiques ramifications rock sont (semble-t-il) snobées, principalement la grande famille hard rock / metal (exception faite du néo-metal, rejeton mis en avant à une ou deux reprises, afin de vraisemblablement dévaloriser ladite famille toute entière…). Quoi qu’il en soit, les fulgurantes thèses et idées présentes dans la première partie de ce manifeste sans manifestants resteront. Mais qui, effectivement, s’en souciera ?