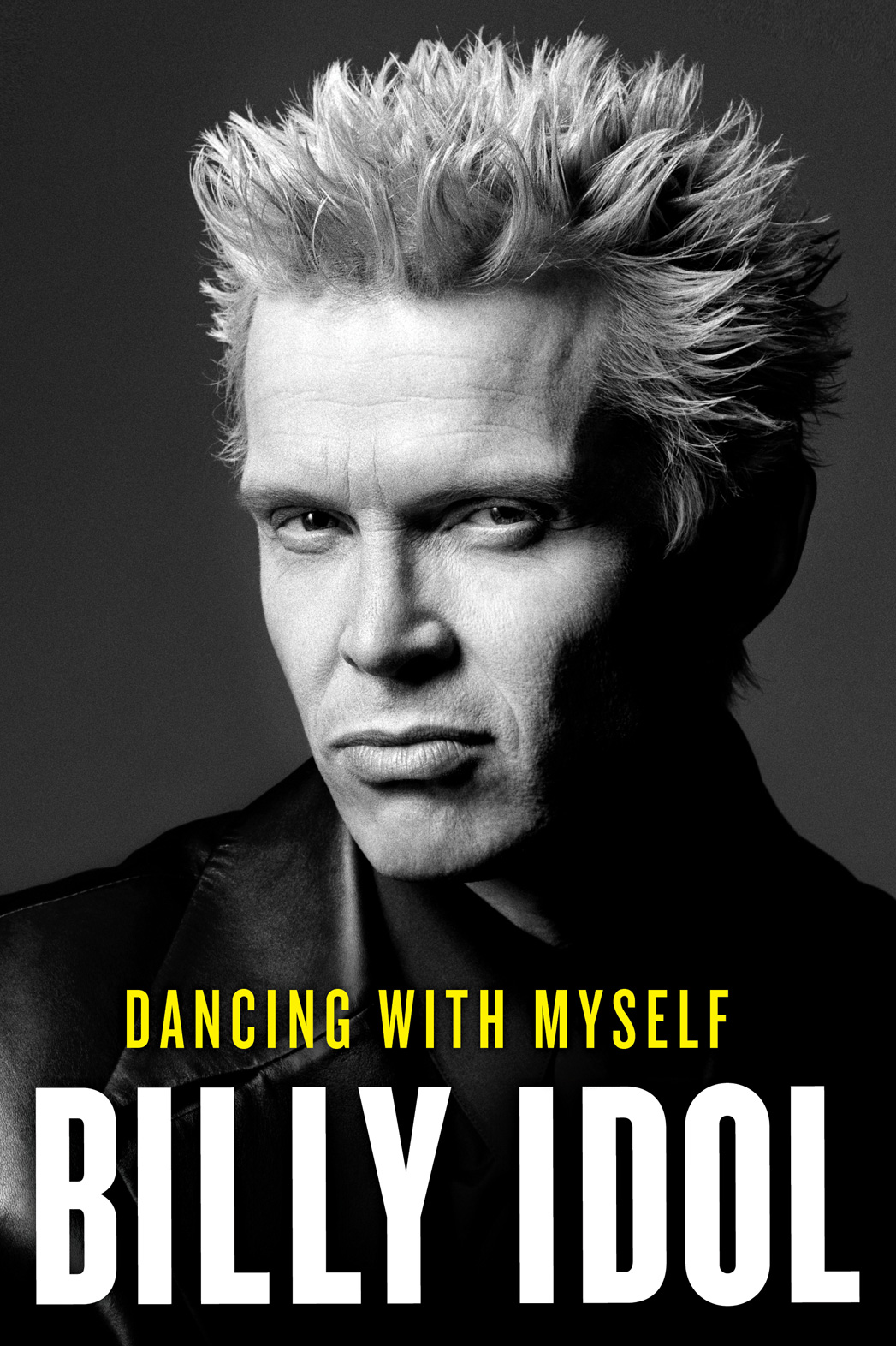

Auteur: Billy IDOL

Titre: Dancing with Myself

Editeur: TOUCHSTONE / SIMON & SCHUSTER

Sortie le: 7 octobre 2014

Note: 16/20

Le récit de « Dancing with Myself » commence sur une analepsie, soit un retour sur des événements antérieurs au moment de la narration (et rien d’autre, bande d’esprits mal embouchés) : Billy Idol revient sur son vol-plané en moto survenu à L.A. le 6 février 1990, un mois de débauche de haut-vol lors de l’enregistrement de « Charmed Life ». Life qu’il aurait perdu s’il n’avait pas entendu le bruit du crash entre son engin et une voiture (« Bikers say that if you don’t hear that crash, you’re already dead »). Et Life qui a commencé le 30 novembre 1955 dans le Nord de Londres, au Edgware Hospital. Le plan ternaire de l’ouvrage, ainsi que de la vie de l’Idole, s’articule autour de trois villes : Londres, New York et Los Angeles.

Londres englobe les seize premiers chapitres. Un peu à tort, puisque son Père qui était Directeur commercial, fut muté aux Etats-Unis de 1958 à 1962. L’enfant William Broad s’adapta très vite à la culture de Long Island. Pour la bonne et simple raison qu’il ne voulait pas être assimilé par ses camarades de classe aux les soldats anglais de la guerre de 1776, dépeints comme des dandys (« Fops ») dans les films éducatifs de Walt Disney. Du coup, le petit Billy (miam !) va adopter l’accent US, pour se faire traiter de « Yank » par ses véritables compatriotes à son retour. Il se réconcilie avec ses origines en se faisant offrir « I Want to Hold Your Hand » pour ses huit ans. Ayant eu la chance d’aller très tôt dans les concerts, accompagné par des ainés de la ville de Browmley, notre hippie en herbe voit Hawkwind, Black Sabbath, Deep Purple et le MC5. Avant de virer Glitter et d’assister aux shows de Roxy Music, Lou Reed, des Sparks ou de T Rex. Le 30 mars 1977, il découvre les Pistols au 100 Club de Londres, puis quitte l’école afin de rejoindre le Bromley Contingent, une bande de punks les suivant partout… y compris au Café Les deux magots. Il forme Chelsea, avec lui-même à la guitare (joli nom, préféré à celui de… L.S.D. !), puis Generation X. Et William Broad devient Billy Idol. Sous forte influence Townsendienne, le succès vient rapidement : il est fier d’habiter Londres Intra muros et de se faire assassiner dans le Record Mirror par Elton John. S’ensuit un cercle vertueux : l’ouverture pour le cultissime concert du 31 décembre 1977 des Ramones à Londres, des tournées, deux albums, des rencontres avec ses idoles (Marc Bolan ou Keith Moon) et un premier retour aux USA ; puis un cercle vicieux : Phil Lynott lui fait découvrir l’héroïne, il fait des excès notamment sexuels, se maque avec une droguée nommée Perri puis s’en sépare, des tensions surviennent au sein du groupe, le troisième album est un bide et le Punk est passé de mode.

New York sera le point de salut de ce néo-solitaire au printemps 1981, Gretsch à la main et valise dans l’autre. Il fait confiance en son manager moustachu afin de le relancer dans sa contrée d’enfance, le très gay Bill Aucoin, qui vient de connaître le succès colossal avec Kiss… mais qui a surtout vu Jim Morrison faire des cochonneries sur scène quinze ans avant (Billy Idol est plus que fan du Roi Lézard). Imprégné, entre autres, des sons de la ville en ce début des années 1980, il va s’employer à concevoir « what would really be Billy Idol music ». Et c’est dans les studios de Giorgio Moroder (!), épaulé par un guitariste de Quiet Riot et d’un batteur de studio Krautrock (!!) qu’il va trouver sa formule : combiner les rythmes de New York aux guitares punk et y ajouter des cœurs sexy. Tout en sachant qu’ailleurs, de Sheffield à Los Angeles, d’autres ont la même idée et vont eux-aussi contribuer à la création du Hard FM des années 1980… MTV est également créée à l’été 1981, et les eighties seront leurs : des anciennes amitiés londoniennes, telles que le réalisateur David Mallet, vont s’avérer précieuses. De nouvelles aussi : Billy s’accoquine avec Ron Wood et son épouse. Lors d’une soirée, il note que tant son nouveau pote, que Keith Richards et Mick Jagger portent tous trois en mains et lèvres la même bouteille de Whisky, du Rebel Yell. « Rebel Yell » sera son plus grand disque. S’ensuivra une tournée US puis mondiale digne des pires heures du Bas-empire romain. Le chanteur se réconcilie avec Perri, une jeune femme finalement miséricordieuse, au lu des quelques chapitres couleur rose fluo qui suivent : ceux des années 1984 à 1987. L’Amérique de Reagan version permanentes et synthés, pornographie VHS, protégées de Prince en mini-jupe, et poudre blanche non-stop.

Los Angeles, enfin, forme le décor de la période contemporaine du peroxydé et les onze derniers chapitres. Après avoir embauché le manager de Madonna, et s’être disputé avec son fidèle Steve Stevens, il emménage avec Perri fin 1987 dans une villa hollywoodienne ayant vraisemblablement été celle de Van Morrison. Dans ce petit paradis, ils donneront naissance à un fils prénommé Willem (à cause de Dafoe) en 1989, avant de se séparer définitivement peu après (les beaux gosses sont aussi de gros crétins, je vous laisserai le soin de découvrir pourquoi…). Après la naissance d’une fille, Bonnie Blue, née d’une liaison avec Linda Mathis, notre grand dadais renoue avec les pires excès. Qui le mèneront cette fois jusqu’au Triangle d’or. Puis est victime de l’accident d’Harley de 1992 précité. Et il est plus ardu de faire le guignol dans un lit du Cedars-Cinaï ou avec des béquilles. Ce crash, ainsi que son implication dans le scandale Heidi Fleiss vont stopper Billy Idol, comme Moscou stoppa Napoléon (la comparaison est de lui). Le début des années 1990 marque la fin d’une logique duale, celle des excès caricaturaux et celle des albums MTV ultraplatinés. Car l’artiste aura beau tenter de s’adapter à la décennie, en se rapprochant du grunge et de la techno londonienne, son album de 1993 « Cyberpunk » sera un four… Si cuisant que l’idole déchue attendra douze ans avant de remettre les pieds dans un local d’enregistrement…

Edité par Touchstone (cette vie est une superproduction) dans un magnifique format rigide anglo-saxon (touchant, le nombre de photos de famille au centre de l’opuscule), « Dancing with Myself » retrace cinquante années de musique et culture Rock. Car l’auteur est doté d’une véritable (contre)-culture, et la met à contribution en multipliant jeux de mots et autres tocades (le titre du Chapter Four, « Sucking in the ‘70s », est par exemple celui d’une compile des Stones). Le livre est sorti dix jours avant la septième livraison de l’Idole des mutualistes, « Kings & Queens of the Underground », un disque puissant et plein de nostalgie, nul doute son meilleur depuis vingt-cinq ans, dans lequel notre senior refait également le match de sa vie (voir notre chron). Là où les esprits chagrins et autres pisses-vinaigres complotistes ne verront-là qu’un grossier plan marketing, les vrais iront s’acheter le livre et le disque (et un t-shirt aussi, tiens), afin de lire le premier en écoutant le second.